掲載日:2021年1月

【例】

ネットワークビジネスに興味がある人は、Taroまで。連絡先は604−xxx−xxxx、もしくはEメールアドレスxxxxまで。

世界で3番目に始まったカナダでの新型コロナワクチン接種。そこで今回はアメリカで2020年夏にワクチンの治験に参加した日本人ジャーナリスト片瀬ケイ氏に自身のワクチン治験体験をメールインタビューで語ってもらった。後編はワクチン接種後の反応など。

-接種は何回受けましたか? 1回の接種で治験場所にいた時間はどれくらいですか? その日は家に帰りましたか?

1回目に治験場所の診療所に行った時は2時間半くらいかかりました。最初に基本的な問診を受けました。

私が受けた時点での参加条件は、18歳以上、コロナ感染歴がなく、妊娠していない、おおむね健康な人です。

治験の説明を受け、治験の目的、実施方法、条件が書かれた同意書に署名をし、PCR検査と採血をしました。また、接種後はスマホのアプリ経由で、体調を定期的に連絡するので、その準備もしました。

その後、すでに液体の入った注射器を持った医師が現れ、注射を受けました。過去に何らかのワクチンでアレルギー反応を起こした人は、この治験には参加できないことになっていましたが、念のため注射後はアレルギー反応がでないことを確認するために30分ほど診療所で経過を見てから帰宅するという仕組みでした。

-接種したあと、なにか症状は出ましたか? プラセボ(偽薬)だった場合は症状が出ないということになりますが、それでも、接種後の自身の体調の変化などあれば教えてください。2回接種した場合、2回ともの症状を教えてください。

筋肉注射なので、治験の説明書には、プラセボだった場合でも注射後に注射部位の痛みを訴える参加者がいたと書いてありました。

1回目の注射は、自分が緊張していたせいもあるかもしれませんが、注射もほとんど痛みを感じず、あっという間に終わり拍子抜けしました。

筋肉注射なので、やはり翌日はちょうどインフルエンザの予防接種を受けた時のような腕に筋肉痛のような痛みがありましたが、1日か2日で消えました。なので、受けた注射はプラセボだったんじゃないかなと思いました。

2回目も同じだろうと軽い気持ちで診療所に行きました。注射の前に看護師が血圧を測ったり、1回目の注射の後の様子を質問したりしました。

その際に、注射のあと、102.1度(摂氏38.9度以上)の熱が出たり、注射痕が10㎝以上赤くなったり、腫れたりするようなら、すぐに連絡するようにと言われました。

逆に言えば、それ以下の発熱や注射部位の腫れだったら想定内なんだなと思いました。治験の説明書には、早期に試験を受けた250人程度の経験をもとに、ワクチンの注射で一過性の発熱や腕の痛み、頭痛や筋肉痛が出る場合があると書かれていたのですが、1回目の接種では私はほとんど副反応がなかったので、自分には関係なさそうだと思っていました。

引き続き、自分がどっちの注射を受けるかは知らされませんが、1回目に受けたものと同じ液体を、同じ分量、注射されます。

ところが2回目は注射そのものが痛く感じました。家に帰ってからも1回目より腕が痛いような気がして、夜になって注射箇所を鏡で見てみましたが、赤くもなく、腫れてもおらず、注射痕さえわからない状態だったし、熱も出ないので、そのまま寝ました。

翌朝はなんとなく頭が重く、水に触れるといつもより冷たく感じ、風邪でもひいたかなと思いつつ会社に行きました。昼近くなると腕の痛みに加え、頭痛、寒気、だるさ、関節がきしむような痛みを感じるようになりましたが、熱は平熱のまま。

そのまま定時まで働いて帰宅しました。家に戻るとかなりの頭痛と倦怠感で、ソファに倒れ込みました。といっても、夕食を食べる元気はあり、夕食後に市販の鎮痛剤を飲むことを思いつきイブプロフェンを飲んだら、けっこう楽になりました。

早めに休んで、翌朝起きたら、頭は若干重い感じでしたが、会社に着いた頃には腕が痛い以外は、他の不快な症状は消えていました。

腕の痛みが3日から4日続いたので、一瞬、不安を感じましたが、ちょうど地元のラジオ番組で、同じ診療所で治験に参加した看護師と、治験を実施していた医師のインタビューが流れてきました。

その看護師も2回目の接種は注射も痛かったし、翌日は微熱が出て体がだるく、頭も痛いし体調が悪かったけれど、頭痛薬を飲んで普通に勤務できた程度。ただ腕の痛みは何日も続いて、1回目とは全然違うので驚いたと話していました。

治験医師もそのインタビューで、免疫反応のためにこうした副反応を経験する治験参加者はいるが大抵は2日くらいでおさまるとコメントしていました。

それを聞いて安心したと同時に、私が受けた注射はワクチンだったのかも?と思いました。

-接種した時の注意事項や治験期間中にやってはいけないこととかありましたか?

接種後2週間はインフルエンザを含む、他のワクチン接種を受けないということと、避妊をしてほしいということです。妊婦に対するワクチンの安全性がまだわからないので。

-治験終了後も継続したモニタリングとかはあるのですか?

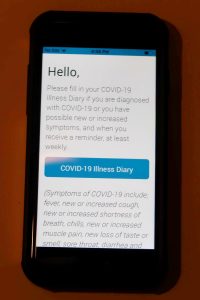

スマホのアプリを使って定期的に体調を報告します。一部のグループの人は、安全性(副反応)を詳しく見るために、毎日の体温や体調を報告したようですが、私は週に1回、体調に変わりがないか、COVID-19を疑う症状が出ていないかを報告しています。

それ以外には、2回目の注射から3カ月、6カ月、1年後、2年後と、採血に行きます。抗体がいつまで続くかなどを調べるのだと思います。

-治験を受けてみてのワクチン接種についての感想を聞かせてください。

今回は過去に例をみない歴史的なワクチン開発や治験だったと思います。ワクチンはこれまで、もっともはやく開発されたものでも実用化までに4年かかっています。一般的な不活化ワクチンだと、ウイルスを弱毒化して培養するのに時間もかかるし、治験をやろうにも参加者を集めるのに時間がかかるし、有効性を検証するのにさらに時間がかかります。

これに対してファイザーや、ファイザーのすぐあとにやはり緊急使用許可がおりたモデルナのワクチンは、メッセンジャーRNAを使った新しいタイプのワクチンです。

遺伝子工学がここまで発展して、新型コロナというパンデミックで多くの人が影響を受け、アメリカ政府も巨額の資金をつぎ込んで全面的にワクチン開発や治験をバックアップし、状況を打破するためにも治験に志願するという人が数多くいたので、これほど早く進んだのだと思います。

治験で注射を受けた人が実際にCOVID-19にかかるかどうかを見なければ、有効性は検証できません。でも、有効性検証のために、わざと治験参加者をコロナウイルスに接触させる「チャレンジ試験」には倫理的な問題があります。

世界でもダントツにコロナ感染がまん延してしまった米国だから、あえて「チャレンジ試験」をしなくても、短期間で有効性を確認できたというのは、逆に言えば米国の感染がどれだけひどいかを示す非常に残念な話なんですけどね。

-アメリカではすでに接種が始まり、感染者が世界で最も多いアメリカでは接種は新型コロナ収束へのカギとなると思われますが、ワクチン接種についてのアメリカでの国民の反応を教えてください。在住のテキサスでの市民のワクチンに対する反応とか、接種希望者が多いのかどうかなど。

当面は医療関係者とナーシングホームなど高齢者施設だけが接種対象です。米国のコロナによる死亡はナーシングホームの入居者や介護者が6割だし、医療関係者も毎日コロナ感染に囲まれているので、全体的にはワクチンを歓迎していると思います。

ただ、これも地元ラジオ局の放送で耳にしたのですが、テキサスの医療関係者の中でも反ワクチン主義の人はいるし、なんとなく不安でとりあえず一番最初には打ちたくないと思う人や、政治的なアジェンダでワクチンに抵抗を示す人もいるようです。

米国は残念ながら、さまざまな場面で社会システムへの不信感や、政治的な考え方の違いや人種の違いからくる敵対意識が高まってしまっています。

医療費が高いため、マイノリティや経済的に恵まれない人たちは、医療へのアクセスが限られていたり、気軽に相談できるかかりつけ医を持たない場合がほとんどです。

来年(2021年)になって一般市民がワクチンを受けられるようになっても、政府や社会システムへの不信感や、ミスコミュニケーション、SNS上のフェイクニュースのために混乱するのではないかと心配です。

ワクチン治験に参加した片瀬氏の体験は、カナダでワクチンを接種する人に少しでも参考になればと思う。

カナダ政府はファイザーに続いて12月23日には、アメリカのバイオ企業モデルナ社のワクチンも承認した。ジャスティン・トルドー首相はファイザーとモデルナを合わせて少なくとも120万回分のワクチンを2021年1月末までに受け取ると発表している。

カナダでは、ワクチン接種に否定的な人もいるが、カナダ政府、カナダ公衆衛生局長、州首相らや各州公衆衛生局長らもワクチン接種を積極的に訴えている。

ただ接種はあくまでも希望者のみで、接種の義務化はしないとパティ・ハイデュ保健大臣が明言している。

希望するカナダ国民全員が接種できるのは2021年末と政府は予測している。

(取材 三島直美)

新型コロナワクチン治験体験者に聞く、ワクチン接種について(前編)

片瀬ケイ氏プロフィール

アメリカ在住の会社員、ライター、翻訳者。東京生まれ。東京の行政専門紙記者を経て、1995年に留学のため渡米。現在はアメリカ人の夫とともにテキサス州ダラス市に在住。米国の政治社会、医療事情などを共同通信47NEWSをはじめ、さまざまな日本のメディアに寄稿している。「海外がん医療情報リファレンス (cancerit.jp)」に翻訳協力するとともに、Yahoo!ニュース個人のブログ「米国がんサバイバー通信」の執筆者でもある。片瀬ケイの記事一覧 – 個人 – Yahoo!ニュース

バンクーバー生まれ、アメリカ育ちの日系二世サンタ・オノ(小野三太)氏がブリティッシュコロンビア大学(UBC)の学長に就任したのは2016年。2020年には全会一致で再任が決定、現在2期目を務めている。

就任1年目と2年目以来となるオノ学長へのインタビュー。今回はオンラインでUBCがコミュニティに果たす役割や新型コロナウイルス拡大の影響、日本とのかかわりなどを聞いた。

再任決定について「全会一致で支持されたことをとても光栄に思います」と語った。

UBCはカナダでも歴史のある名門大学。その学長を2期も務めることになった人というと近寄りがたい雰囲気と思われるが、学生らとのコミュニケーションを大切にしているというオノ学長は学生にもコミュニティにも気軽に声をかけ、その気さくさでよく知られている。

今年は新型コロナウイルスの感染拡大で、学生やコミュニティの人々と会って話すことはできないが、「ズームやソーシャルメディアを通してコミュニケーションをとっています」と相変わらず積極的。ツイッターやインスタグラムへの投稿も多い。

新型コロナが拡大を初めた4月には、チェロで「さくら、さくら」を演奏した動画をインスタグラムにアップし、日系コミュニティと日本の人々へ贈った。

分刻みに多忙なスケジュールの中でも、積極的にコミュニケーションを取る姿勢は、学長に就任した当初から変わらない。

UBCはカナダの大学の中でもアジアからの学生が多く、日本人も多数学んでいる。時には学内で日本人学生と話すこともあるという。

「だいたい日本人の学生が日本語で私に話しかけて、それを私が聞いて自分の日本語の理解力を試す感じです」と笑う。話す方は「少ししかできない」と言うが、聞く方はほとんど理解できる。両親は日本人で、父・孝氏は数学教授としてUBCで教えていた。両親は2016年の学長就任式にも出席している。

日系コミュニティとかかわることにもバンクーバーに来た当初から積極的だった。現在は多忙のため辞任したが、一時期は日系文化センター・博物館の理事も務めていた。今でもコミュニティとのかかわりを大切にしている。

「バンクーバーの日系カナダ人コミュニティとの関係をすごく楽しんでいます。また、機会があるときはカナダ各地の日系カナダ人コミュニティとも対話をしています。(全国から)連絡をくれたりすると、とても温かい気持ちになります」

今でも日系コミュニティのイベントがあるときには、時間が許す限り参加したいと言う。「理事としては日系文化センター・博物館のイベントに参加できなくなりましたが、組織のことをとても誇りに思っています」とオノ学長。「すばらしいコミュニティだと思います。博物館も、(日系文化センターでの)アクティビティも充実していますし、シニアケアセンターも特別です。あそこの料理はとてもおいしいですよね」

新型コロナの影響で2020年、大学はバーチャル化を強いられた。国際交流を重視しているUBCでオンラインは海外の研究者や学生と交流する一助ではあるが、取って代わることはないと話す。

「おそらく新型コロナが収束しても引き続きオンラインで続けるものはあると思います。例えば、UBCはグローバル・バーチャル・クラスルームと呼ばれるものを開発しています。これは世界中の研究者や学生をリモートプラットフォームでバーチャルにつなぐものです」。UBCは今後もこうした技術を使って世界中の研究者や学生とつながっていくという。しかし「これが学生が大学に来るということに取って代わることはないでしょう」と断言する。「学生が外国の大学に行って、大学生として現地で感じる体験をオンラインですることは難しいと思います」と言う。

「おそらくパンデミックが終われば多くの学生がより熱心に海外へ学びに行こうとするでしょう。多くの留学生がUBCに来ると思うし、UBCからも海外へと飛び出していくでしょう」。

海外の大学との交流もこれまで以上に積極的に行っていくという。日本の大学とも1期目から交流を図り、良好な2校間関係を継続している。さらに「UBCは “the Association of Pacific Rim University (APR)” に加盟していて、私は理事を務めています。日本にもAPRに加盟している大学があり、研究や授業でどのようなコラボができるか考えているところです」

すでに多くの留学生が学ぶUBCで今後留学生の数を今以上に増やすという予定はないが、「海外からの学生がUBCでの経験が楽しく充実したものだったと留学が終えたときに思ってもらえるよう支援を充実していこうと思っています」と留学の質の向上を目指すと語った。

3月に本格的に国内で拡大した新型コロナウイルスの影響で、これまでに経験したことがないようなアジア系コミュニティへの差別行為がバンクーバーで横行した。

これについてオノ学長は「残念だけど人間の本性の一部」と語った。それはカナダでそれほど遠くない昔に日系カナダ人強制移動という歴史でも知ることができると語る。

「第2次世界大戦勃発とともにバンクーバーやスティーブストンに暮らしていた日系カナダ人は強制移動させられました。そこには多くのUBCの学生も含まれていました。その多くはカナダ生まれのカナダ人で、カナダのことを誇りに思っていた人々です。彼らは国籍で差別されたわけではなく、民族で差別されました」と語った。UBCでは2012年に強制移動のために卒業できなかった日系人学生を名誉卒業生として卒業証書を授与し、2017年にオノ学長がそれらの卒業生に卒業アルバムを手渡している。

オノ学長は「このような厳しい状況に置かれたときに人がそうした差別行動に出ることは特に驚きません」と言う。それでも「こうしたときこそ、人の最もすばらしい部分も現れることも事実です。ビジネスコミュニティや政治家、ジャネット・オースティンBC州副総督などが、強い口調でアジア系への差別が正当な行為ではないと主張してくれたことをとてもうれしく思います」と述べ、1940年代当時はこういった声が出なかったことは日系人への不当な対応だったと語った。

オノ学長は大の野球好きで知られている。2018年にはUBCの野球チーム・サンダーバーズが日本に遠征した。2019年には、日本から東京大学、慶應義塾大学(慶応大学)、アメリカからカリフォルニア州立大学サクラメント校野球部ホーネッツと、UBCサンダーバーズの4チームが参加してバンクーバーで大学野球大会が開催された。

優勝は慶応大学で、サンダーバードは残念ながら4位に沈んだ。次は日本でリベンジ戦を計画中だ。もともと毎年日本とバンクーバーで交互に大会を計画していた。本来なら2020年は日本での開催予定だったが、新型コロナの影響で実現しなかった。ただ「オリンピックとは勝負できない」とオリンピックイヤーの日本での開催は非現実的との見方を2019年から示していたため現実的には2021年に日本開催となるだろうと当初から語っていた。

しかし「おそらく次に大会が実現するのは2022年だと思います」とオノ学長。「前回は4チームでしたが、次はアメリカからも他にワシントン州から参加を希望する大学があるので、6チームでの大会を計画中です」。ただどういう形で開催かは未定だという。

研究や教育だけでなくスポーツでの国際交流も大切というオノ学長。これから次の始球式に向けて練習に励むのかもしれない。

2010年2月の冬季オリンピック開催を機に、バンクーバーではスカイトレインの延長が急ピッチで進んでいる。その一つが、ミレニアムラインをVCCクラーク駅からアビュータス通りまで延長するブロードウェイ・サブウェイ・プロジェクト。そしてミレニアムラインは最終的にはUBCまで延長される。

オノ学長はこのスカイトレインの延長計画は、UBCの学生や関係者だけではなく、コミュニティ全体にとって利益になると説明する。

UBCへの延長には2つの目的があると言う。「ひとつは毎日大学に通う何百万という人の足としてです。現在の99Bラインは北米で一番混雑しているバス路線だと言われています。大学が成長していくにつれ問題となります。これが解消されます」

もう一つは、UBCが提供するサービスをコミュニティ全体で共有するために非常に大きな役割を果たすと説明する。「多くの学生や教授らは、ヘルスケアを提供したり、イノベーションやハイテク企業にかかわっていたりと、校内以外のバンクーバーで活動しています。そうした人々がスムーズに動けるというのはバンクーバーのコミュニティ全体に利益となります」

これから大学もバンクーバーも拡大していく中で、スカイトレインは大きな役割を果たすと日本の東京やその他の都市で鉄道が発達していることを例に挙げた。そうした将来を見据えて、「今の時点で市長会議や先住民族、バンクーバー市、BC州、連邦政府がかかわって、こうした巨大プロジェクトを議論することが重要です」

「UBCはすでにすばらしい大学です」と就任した当初と同じ思いを語った。「でも大学としてますます成長することができる、そしてより強力な研究機関となれると期待しています」。これから私たちが直面するますます複雑化する問題を明らかにし、「たとえば、パンデミックや気候変動、社会正義など、これから先の数年にはUBCが最も難しい問題を解決できる機関として知られるようになれることを目指しています」と語った。

日系コミュニティには、「1期目にも多くの人々がコミュニケーションや対話をしてくれたことにとても感謝しています。そして、引き続きみなさんが私に連絡してくれて、より強い関係を築いていきたいです」とメッセージを送った。

(取材 三島直美)

関連記事

新型コロナウイルスが猛威を振るい始めて9カ月。待望の新型コロナワクチン接種が、イギリス、アメリカに続いて、カナダでも2020年12月14日に始まった。

オンタリオ州、ケベック州に続いて、12月15日にはブリティッシュ・コロンビア州でも接種が開始した。

待望のワクチンだが、史上前例のない速さでのワクチン開発、承認に、不安がないわけでない。

そこで今回はアメリカで2020年夏にワクチンの治験に参加した日本人ジャーナリスト片瀬ケイ氏に自身のワクチン治験体験をメールインタビューで語ってもらった。

前編は治験を受けた動機や治験方法など、後編は接種後の反応を紹介する。

2020年3月中旬からアメリカで新型コロナ感染者が急増した。

春には感染者が最も多かった中国をあっさりと抜き去り、感染者は12月21日時点で1800万人を超えている。

こうした背景もあり、待ったなしで進められたワクチン開発。まずはアメリカ大手製薬会社ファイザーとドイツのバイオ企業ビオンテックが共同開発したワクチンがアメリカで承認され、接種が始まった。その前には大掛かりな治験がアメリカ国内で行われていた。

-治験を受ける動機、きっかけ、経緯を教えてください。アジア人の特定年齢層として受けたのでしょうか?

(2020年)春にワクチンの治験が始まったというニュースをテレビで見たのですが、その時は他人事でした。ところが7月ごろから私の住むテキサス州でも新型コロナ感染が爆発的に増え、1日の感染者増がテキサス州だけで1万人を超える状況になりました。

私はダラス在住ですが、テキサス州南部のヒューストンの方では医療崩壊に近い状態でした。8月に入り、地元のテレビニュースで、自宅近くの診療所でコロナワクチンの後期治験が開始されるので、特にマイノリティの治験参加者を募集していると知りました。

米国でコロナ感染や重症化が顕著にみられたのは黒人とラテン系、先住民ですが、アジア系も白人に比べれば感染者が多いです。

生活習慣や基礎疾患なども影響しますが、総体的にマイノリティは家ではできない、出勤が必要な仕事をしている人が多く、白人よりも感染リスクが高い環境にいる人が多いです。私もその一人で、春に3週間弱、全米がロックダウンしていた時も出勤していました。

治験は、色々な人種や年齢の参加者を募って目標に達しないかぎり、結果が出せません。私の住んでいるダラス市はアジア人人口があまり多くないので、参加者の多様性を増やす意味でも協力しようと思いました。

アメリカ政府は国家プロジェクトとしてコロナワクチンの開発を後押ししているので、治験の説明や治験ボランティアに応募するウェブサイトも用意されていましたが、私は治験を実施する近所の診療所に直接、参加希望の電子メールを送りました。

-どこの会社のワクチンを接種しましたか?

ファイザー*のワクチンです。

*アメリカ大手製薬会社ファイザーとドイツのバイオ企業ビオンテックが共同開発したワクチン

-いつ頃、ワクチン接種を受けましたか?

8月31日に1回目の接種を受け、3週間後の9月22日に2回目の接種を受けました。

-開発中のワクチンの治験を受けることに不安はありませんでしたか?

治験には少人数を対象に投与量や安全性を詳しく調べる早期段階の試験があって、その結果で有望かつ安全性に大きな問題が見られないという結果を踏まえて後期の大規模試験に入ります。

ファイザーは米国では7月末から当初は3万人の参加者を募る大規模試験を開始しました。つまり私が申し込んだ時には、米国内だけですでに2万人くらいは治験で注射を受けている人がいるだろうなと考えたんです。

参加者のうち、本物のワクチンの注射を受けるのは半数なんですが、米国外でも治験をやっていましたから、1万人以上はワクチン注射を受けていたはずです。

有効性はわかりませんが、とりあえず治験参加者に深刻な副反応が出たという報道はありませんでしたし、米国内の別の地域で治験に参加した医療従事者のインタビューなどもテレビでみて、大丈夫だろうと思いました。

絶対大丈夫とは誰にも保証できませんが、治験実施を請け負う診療機関も細心の注意を払って実施する感じで、注射を受けたあとに不調がでたら24時間、担当医師に連絡がつく電話番号を渡されました。

またファイザーは、9月12日には治験対象者数を3万人から4万4000人に増やし、対象年齢も16歳以上(当初は18歳以上)に拡大し、HIV、C型肝炎、B型肝炎の人でも、慢性期で症状が安定している人も対象に加えると発表しました。

このニュースでも、ファイザー側はこのワクチンは基礎疾患がある人も安全に使えると自信を持っているんだなと感じ、心強かったですね。

治験では開発中のワクチンの効果を調べるため、ランダム化比較試験というワクチンを接種するグループとそうでないグループに分けて行われる。

-治験について、少し詳しく教えてください。ランダム化比較試験とは実際にどういうものですか。治験終了後にワクチンを受けたかどうかを知らされましたか?

ランダム化比較試験とは、参加者の半分にプラセボ(偽薬)の生理的食塩水を、残り半分に開発したワクチンを接種して、経過を観察することで効果と安全性を比べる試験です。

プラセボにあたるか、ワクチンにあたるかは、ランダムに振り分けられ、開発側の研究者も、治験を実施する診療所の医師も、参加者も、誰がどちらの注射を受けたかわからないようになっています。

参加者は全員、注射を打ったあとも引き続きマスクをつけて、コロナに感染しないように気をつけながら生活します。それでも、米国のように感染が多い地域で暮らせば、感染してしまう人がでてきます。もしワクチンが有効であるなら、ワクチンの注射を受けた参加者からは感染者はほとんど出ないはずだという仮説を確かめるのです。

医師や治験参加者が、どちらの注射を受けたか知ってしまうと、ワクチンを打ったからコロナにはかからないかも?とか、副反応が出るはずといった思い込みで、行動パターンや感じ方が変わってしまいます。そうしたバイアス(偏見)を避けて、できる限り客観的なデータを取って比較するために、誰がどちらの注射を受けたかは知らされないままです。

-アメリカのFDA(食品医薬品局)は何を根拠にファイザーのワクチンに緊急使用許可を出したのでしょうか?

最終的に4万3448人がファイザーの治験を通して半数がプラセボ、半数がワクチンの注射を受けました。

治験参加者から170人のCOVID-19感染者が出ましたが、そのうち162人はプラセボ注射を受けていた人で、ワクチン注射を受けたのにCOVID-19にかかったという人は8人だけでした。

このため、有効性は95%という結果です。インフルエンザ予防接種の有効性は、年によりますが40%前後で、当初FDAは有効性が50%以上であれば承認したいと言っていたので95%は予想をはるかに上回る成績といえます。

米国内の治験だけで2万人以上がすでにワクチン接種を受け、接種してから2カ月後までをモニターしたかぎりでは、一過性の副反応だけで、深刻な副反応はみられませんでした。

緊急許可なので、何億人という規模で接種した場合に予期しなかった副反応が出るリスクや、長期的なリスクは引き続きモニターして調べるしかなく、子どもや妊婦への適用もさらに調べる必要があるけれど、とりあえず治験で検証した16歳以上の人がこのワクチンを接種することで、COVID-19にかかるのを防げるというベネフィットは、リスクを大幅に上回るという判断だと思います。

実際に医療者に接種をはじめ、何件か深刻なアレルギー反応(アナフィラキシー反応)が出たのでファイザー側が原因調査をするとともに、FDAは接種後、普通の人は15分、アナフィラキシーを経験したことがある人は30分様子を見るというガイドラインを出しています。

一口にアレルギーといってもいろいろあり、食べ物やペット、環境物質へのアレルギーなどを持つ人は治験にも参加していて問題が発生しなかったので、そうしたアレルギーと何件か出ているアナフィラキシー反応とは別の問題のようです。

新型コロナワクチン治験体験者に聞く、ワクチン接種について(後編)

(取材 三島直美)

片瀬ケイ氏プロフィール

アメリカ在住の会社員、ライター、翻訳者。東京生まれ。東京の行政専門紙記者を経て、1995年に留学のため渡米。現在はアメリカ人の夫とともにテキサス州ダラス市に在住。米国の政治社会、医療事情などを共同通信47NEWSをはじめ、さまざまな日本のメディアに寄稿している。「海外がん医療情報リファレンス (cancerit.jp)」に翻訳協力するとともに、Yahoo!ニュース個人のブログ「米国がんサバイバー通信」の執筆者でもある。片瀬ケイの記事一覧 – 個人 – Yahoo!ニュース

関連ニュース記事

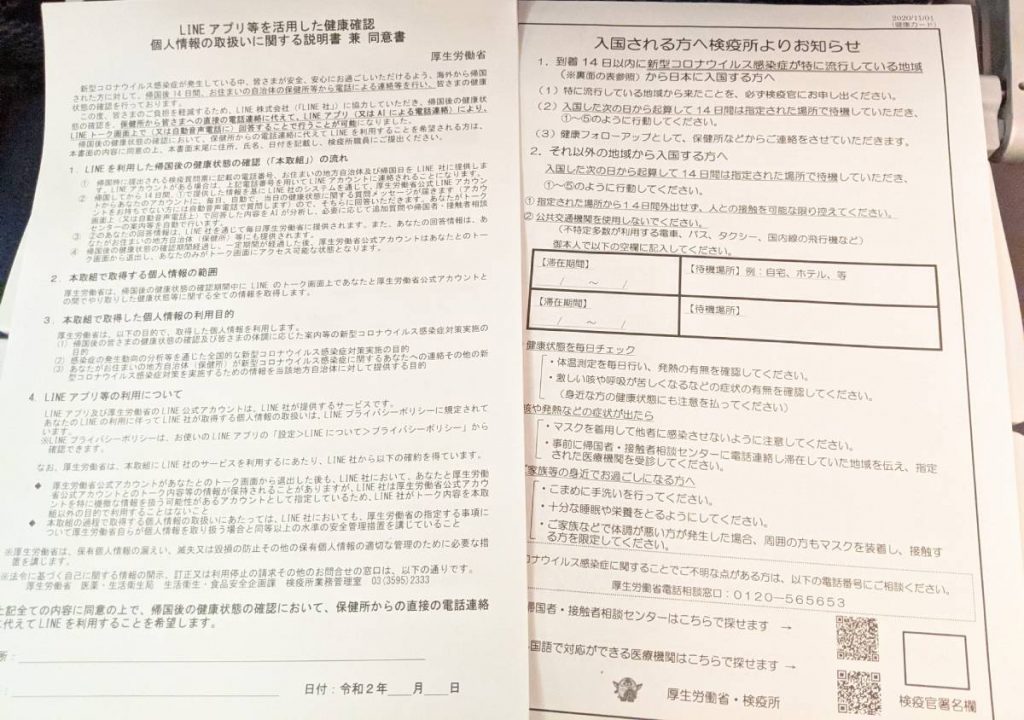

日本政府が3月に決定した「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置」で、日本に渡航すると、空港からの移動には、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機 (国内線)など)は使用できず、事前に家族らによる送迎、レンタカー手配するなどの移動手段の確保が必要になっている。(12月10日現在)

これまで多くの入国体験を寄せてもらったが、今回は12月3日に羽田空港から入国した最新の体験談を寄せてもらった。日本では折しも新型コロナ感染者数が急増している中での帰国となった。

後編ではいよいよ羽田で唾液検査体験。しかも申告書類に新しい試みが…

***

フィジカルディスタンスをしながら搭乗。飛行機が飛び立ってしばらくして機内で入国用の書類が配られた。

全部で4枚。加えていつもの税関申告書。書類を読んでいるとあることに気づいた。1枚足りない。滞在先の住所などを記載する申告書が足りない。渡された説明書には「質問票、健康カード」のすべてを機内で記入の上、到着後提出となっている。しかし質問票がなかった。

客室乗務員さんに聞いてみると「デジタル化されたみたいです」とのこと。???。なんだか分かるような、分からないような回答をもらってますます困惑した。

再び、もらった書類を舐めるように読む。やっぱり納得いかなくて、今度は違う乗務員さんに聞いた。すると、「12月3日午後に羽田に到着する便からは、書類記入が必要なくなりました」という。

さらに12月3日から14日までは午後に羽田到着の国際線。それ以降は、羽田到着のすべての国際線でこの「質問票」の書類記入が必要なくなったらしい。

つまりバンクーバー発ではこれが初ということになる。「ちょっとラッキー」と思って安心して到着を待った。ただ最初の乗務員さんのデジタル化という言葉が気になる。が、それも到着してからだろうとゆっくりすることにした。

機内でのサービスはおおむね通常通り。乗務員さんが防護服のようなものを着ていることもなかったし、食事も、飲み物も、通常通り。最初のANAおつまみとドリンクもサービスされた。この日はサーモンか、ハンバーグの選択肢。乗務員さんおススメのサーモンにした。

ただエンターテイメントはひどかった。あまりにもラインナップが悪くて、NHKニュースを見ようかと思ったくらいだった。機内誌やサービス案内などはなく、非常用のしおりとイヤホンとエチケット袋だけがポケットに入っていた。

羽田には予定の6時45分よりも20分ほど早く着いた。着陸後、唾液検査への手順が説明された。まず係員が乗り込んできて、日本に入国する人が先に案内される。国際線へ乗り継ぐ人たちはそのあとということだった。

順番に降りて案内に付いていく。機内でもらった書類にはあらかじめ記入しておいた。

まずはどこから来たかという書類「健康カード」をチェックされる。これにはいつからどこで自己隔離をするかもざっくりと記入する。

それから質問票の記入。これがデジタル化されていた。デジタル化とは何かというと、案内された指定の場所に行くと、そこら中にQRコードが貼ってあって、これをスマホで読み込んで、自分のスマホ上から記入するというもの。スマホがない人にはパソコンが用意されてあった。紙での記入があったのかは分からなかった。あくまでもデジタルで処理ということのようだ。理由はあとで分かった。

これが結構もたついた。すでに言ったように、デジタル化はこの日が最初で、案内の人もモタモタしていたのだ。スマホでうまく機能しない人も多かったようで、「パソコンでどうぞ」と言われている人も多いと感じた。

記入内容は、これまでの新報リポートにあったのと同じで、氏名や住所、電話番号など。自己隔離をする場所もここで記入する。いくつか場所を記入する箇所があったのをみると、一つの場所に14日間でなくてもよいのではないかと思った。

例えば、公共交通機関を使わないのであれば、3日間ホテルで、それから迎えに来てもらって自宅とかでもありなのかもしれない。この辺りは、厚生労働省に電話で確認してみると教えてくれそうだ。

スマホでのすべての記入が終わると自分用のQRコードが発行される。これはあとで最終確認に使う。

質問表を記入すると唾液検査へ。検査はこれまでの報告と同じ。先が丸くとがった短い試験管みたいな容器とろうとが渡される。試験管には赤い線が記されていて、「ここまで唾液を溜めてください」とのこと。

パッとみると大した量には思えないのだが、やってみるとなかなか大変。口の中に唾液を溜めて一回入れてみる。で、どれくらいかチェックしてみると愕然。全然足りない。

これは数回は必要かと気合を入れなおし、口の中に唾液を溜めてはろうとに落とし込んでいく。前にはレモンと梅干しの絵。そんなものがなくても結構唾液は出たので、せっせと唾落としに励んだ。それほど時間はかからなかったが、10回くらいは必要だったのではないだろうか。しかも立ったままだ。後ろ姿はさぞかし情けないだろうと思うと笑えた。

これでどうだ!と係の人に示すと「十分です!」とお墨付き。フタをして提出。番号のシールを張った紙を戻してもらい最終チェックポイントへ。

ここでさっきのスマホで記入したQRコードが必要となる。係の人が待っているブースに行くと、パスポートを読み取り装置で読み込ませ、先ほどのQRコードも専用機で読み込ませてくださいと言われる。

そうすると、係員の持っているパソコンにさきほどの情報が映し出されるようだ。それを基に最終確認。ラインアプリを持っているのでラインでもいいと思っていたが、日本で携帯番号を持っていない人は強制的にそれ以外の電話番号が必要になるようだ。

スマホでの「質問票」入力時にメールアドレスを記入する場所もあり選択できるのかと思ったがそうではなかった。説明書にもメールアドレスを連絡先とするという説明はなかった。ラインかその他の電話番号だった。

「14日間自己隔離をお願いします」と念を押されて、これですべてのチェックポイントが終了。あとは検査結果を待つだけ。大丈夫とは分かっていても、検査結果とは結構ドキドキするもので、なにか落ち着かなかった。

この時間帯に到着した飛行機はバンクーバー便だけみたいで、空港をほとんど一人占め状態。窓の外を見ても飛行機の発着がない飛行場。これはなかなか貴重な体験だった。

検査結果が出たと自分の番号が電光掲示板に表示されると、結果をもらいにカウンターへ。「陰性でした」という女性の声を聞いてホッ。赤い紙をもらって荷物を取りに出口へと急いだ。

荷物を受け取るターンテーブルに行くと、すべての荷物は揃えてカートに載せてあり、しかもカートには一人一人の名前が書かれてあった。待っていた係の人に名前を告げるとすぐに探し当ててくれて、荷物を受け取り、税関申告書を提出して、無事に入国完了。受け取った赤い紙を提出する必要がなかったので記念に持って帰った。

飛行機が到着したのが6時25分、出口から出たのが8時過ぎ。約1時間40分とかなりスムーズだった。

出口から出ると、いつもと違うガラガラの羽田国際線到着口。ほとんどのサービスは閉鎖されていて、出口付近で待っていた周回バスの係の人たちの声だけが響いていた。

終わってから、質問票をデジタル化するのはなぜかと思った。今後はもしかしたら入国前に記入できるようになるのかもしれない。それならかなりスムーズになる。カナダではすでにArriveCanが導入されているのに対して、日本はビジネスなら外国人でも入国できるわりには、デジタル化が遅いと感じた。さらに、デジタルに対応できない人に、紙での記入もあった方が絶対に親切だと思った。デジタル化は便利だが、分かりにくいという感は否めない。

人生初の体験でおもしろい面もあったが、次の帰国には新型コロナが収束していることを願ってやまない。

*記事中の個々のサービスなどに関する感想は取材協力者の個人的な感想です。

(取材 西川桂子)

合わせて読みたい入国体験記事

合わせて読みたい関連記事

日本政府が3月に決定した「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置」で、日本に渡航すると、空港からの移動には、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機 (国内線)など)は使用できず、事前に家族らによる送迎、レンタカー手配するなどの移動手段の確保が必要になっている。(12月10日現在)

これまで多くの入国体験を寄せてもらったが、今回は12月3日に羽田空港から入国した最新の体験談を寄せてもらった。日本では折しも新型コロナ感染者数が急増している中での帰国となった。

***

日本への一時帰国を決めた。両親が精神的にすでにいっぱい、いっぱいのところまできていて、顔を見せて安心させたいというのが一番の理由だった。

新型コロナウイルス感染が拡大してから、それまで以上に電話でのやり取りをしていたものの、やはり顔が見たいと言う。オンラインという手もあるが、インターネットを全くやらない両親に無理にオンラインを強いるのは酷だと思った。

ブリティッシュ・コロンビア州では両親の元に帰るのも、今年はなるべく控えてほしいという要請が出ているが、日本の場合は手続きさえ踏めば移動はそれほど制限されていない。

ということで帰国を決めた。本音では、少しバンクーバーを離れたいという自分の希望もあった。

帰国時期は完全にリモートでできる準備を整えるのと、両親との希望とのバランスで決めた。正直、9月くらいから帰ってきてほしいと言われていたが、秋になって日本政府の海外からの入国について動きがあったこともあり、それを見定めからというタイミングで師走の声をきいた最初の便での帰国となった。

時期が決まると次はどの空港に着くかだが、「成田は遠いからそのタイミングでは仕事が終わって迎えに行けない」と言われて、ほぼ強制的に羽田着に決まった。

バンクーバーから羽田へは現在全日空が週3便で飛んでいる。12月最初は2日発、3日着。これに決まった。

12月2日午後1時、バンクーバー空港に到着すると聞いていた通り、人はほとんどいなかった。座席は指定せずに予約。荷物を預けるときに聞くと、「3-3-3配列で3座席に誰か(一緒に)座ることはないですね」と言われた。この時点で、横になって寝られると思った。

セキュリティは通常の国際線のセキュリティではなく、国内線のセキュリティに集約されたままだった。セキュリティに入る前に体温チェック。指定の位置に立ってチェックされたようだ。

セキュリティに入ると担当者も明らかにヒマそうで、「待ってました!」とばかりにチェックされた。まず入ってすぐにパソコンを布みたいなもので数カ所こすって機械にかけて調べられた。これは通常でもよく見かける光景。でも、自分が対象になったのは初めてだった。

次は金属探知機。荷物をチェックの機械に通して、自身が金属探知機のゲートをくぐるとピンポーンとなった。???。おかしい。実はこの日、身に着けていた金属は腕時計のみ。

それでも「こっちに寄って」と言われて、金属はないかと聞かれて「ない」と答えるとシャツを上げてウエストを見せなさいと言われた。おそらくボタンをチェックするのだろうと思ったのだが、この日はスウェットパンツをはいていた。金属製のボタンなど絶対にないけど、しかたなく言われた通りにすると、また布みたいなものでウエスト辺りをこすられて、ついでに手のひらまでこすられて、機械にかけて大丈夫だと言われた。ばい菌でもついていると思われたか?と思ったが、単にヒマだったのだろう。

利用者よりも職員の方が多いのだ。この時にセキュリティを通っていたのは3人だけ。職員は15人以上いた。みんなヒマそうにおしゃべりをしていた。

国内線から国際線へ抜ける途中でまたまたチェックポイント。こちらでもヒマそうな2人の男性職員が話していた。私の顔を見ると「Tokyo?」と笑顔で言ってきたので「Yes」と言って抜けた。

ゲート前の待合場所でも人はまばらだった。これだけ少ないと逆に緊張する。警察官(のように見えたが実際には警察か、国境警備か、警備員かは分からない2人組)もヒマなのか、ゲートで待っている人の荷物をやたらチェックしていた。単身の男性がターゲットになっているようだった。警察官がゲートで待っている人の荷物をあんなに調べているのは見たことがない。みんな特にあやしそうには見えなかったから、やっぱりヒマだったのかもしれない。

まだ飛行機にすら乗っていない。ここまででもかなりおもしろい体験だった。乳児連れの母親がいた。こんなときでも子どもは無邪気だ。マスクの着用が必要ないので、思いっきりな子どもの笑顔だけが、いつもの空港の安心できる風景だった。

フィジカルディスタンスをしながら搭乗。飛行機が飛び立ってしばらくして機内で入国用の書類が配られた。

全部で4枚。加えていつもの税関申告書。書類を読んでいるとあることに気づいた。1枚足りない。滞在先の住所などを記載する申告書が足りない。渡らされた説明書には「質問票、健康カード」のすべてを機内で記入の上、到着後提出となっている。しかし質問票がなかった。

後編ではいよいよ羽田で唾液検査体験。しかも申告書類に新しい試みが…続きは後編で

*記事中の個々のサービスなどに関する感想は取材協力者の個人的な感想です。

(取材 西川桂子)

合わせて読みたい入国体験記事

合わせて読みたい関連記事