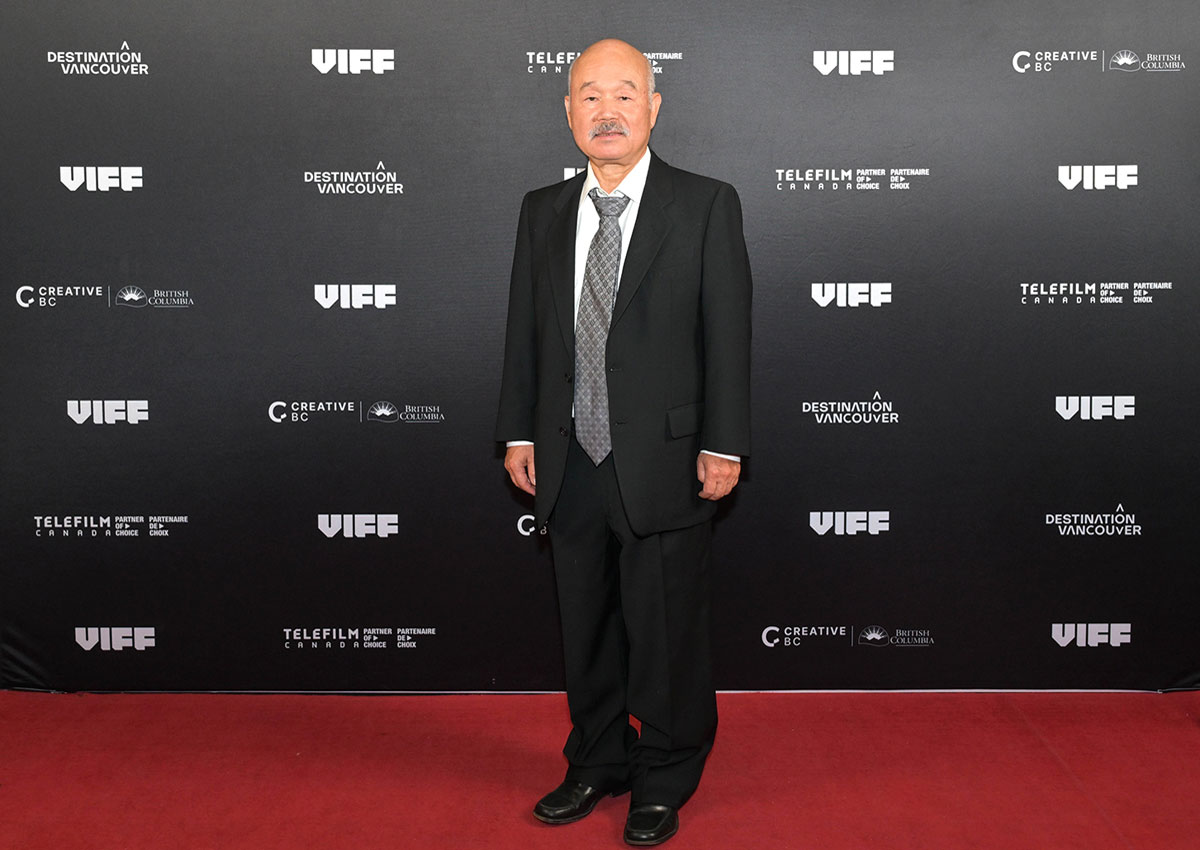

大塚圭一郎

今年3月に開業70年を迎えたカナダのトロント交通局(TTC)地下鉄で、「T―1」と呼ばれる旧型電車が唯一走っているのが東西に結ぶ2号線(ブロア―ダンフォース線)だ。3路線あるTTC地下鉄の路線図に描かれる2号線のラインカラー(路線色)は「緑」だが、T―1に乗り込むと客室側の扉は真っ赤に塗られていた。帰宅ラッシュで車内が混雑していたため真っ赤な扉の隣に立っていると、赴任していた九州の最大都市の福岡県での生活に戻ったような錯覚に陥った―。

T―1の車内に貼られたTTC地下鉄2号線の路線図(2024年2月20日、トロントで大塚圭一郎撮影)

【T―1】 カナダで最大都市のオンタリオ州トロントの都市圏を走るトロント交通局(TTC)地下鉄で1995年に導入が始まった電車。カナダの輸送機器メーカー、ボンバルディアの傘下だった旧ボンバルディア・トランスポーテーション(現在のフランスのアルストム)が製造した。車体はアルミ合金製で、全長約23メートルの車両の側面に4カ所の両開き扉を備えている。

線路に沿った第三軌条から直流の電圧600ボルトの電気を取り込んで走っているのは東京メトロ丸ノ内線(本連載第16回参照 )や銀座線と同じ。ただし、TTC地下鉄の左右レール間の幅である線路幅は1495ミリと広軌で、標準軌(1435ミリ)の丸ノ内線や銀座線より60ミリ広い。

航空機の窓から眺めたトロント市街地(2024年2月20日、大塚圭一郎撮影)

ひと目で「浦島太郎」気分 TTC地下鉄の1号線と4号線に乗り込んだ車両は、いずれも「トロントロケット」(本連載第14回参照 )と呼ばれる2011年登場のステンレス製車両だった。

トロント中心部の1号線のプラットホームに滑り込んだスマートな外観のトロントロケットをひと目見ると、まるで玉手箱を開けた浦島太郎になったような気分に襲われた。そして「これは私の記憶にあるTTC地下鉄の車両ではない!」という強烈な違和感を覚えた。

というのも、私がTTC地下鉄に前回乗ったのは2014年のことで、当時はT―1が3路線全てで現役だったのだ。

今回は1号線を北上してシェパードヤング駅へ向かい、乗り換えた4号線のホームで待ち受けていたのもトロントロケットだった。「またか…」と肩を落としたことを認めなければならない。

ただし、4号線は乗ったことがなかった。このため〝完全乗車〟したいと考え、4駅先の終点ドンミルズへ向かった。

「1号線と4号線にT―1が走っていないのならば、2号線が最後の牙城になっているのではないか」とにらんだのだ。

そこで2号線の駅に向かおうとしたところ、誤算が生じた―。

次第に住宅もまばらに… ドンミルズで4号線を下車後、地上のバスターミナルの路線図を頼りにTTC地下鉄2号線の駅に向かう路線バスを探した。

2号線の駅と結ぶ目当ての路線番号を表示したバスが来たため、一目散に乗り込んだ。しかし、やがて異変に気づいた。

乗客が途中の停留所で次々と降りていき、乗り込む利用者は見当たらない。次第に住宅もまばらになっていき、暗闇に包まれた停留所に止まると運転手にこう通告された。

「ここが終点だよ」

何と路線番号だけを確認して乗り込んだため、反対方向のバスに乗り込んでしまったのだ。仕方なく「ドンミルズ駅に戻るバスはありますか?」と質問すると、運転手は先の停留所を指さして「しばらくすればあそこから出発するから」と教えてくれた。

やって来た別のバスの運転手に「ドンミルズ駅を通りますか?」と確認し、うなずいたのでIC乗車券「プレスト」を読み取り端末にかざして乗車した。このバスの行き先は2号線の駅ではなかったため、ドンミルズ駅に照準を合わせたのだ。

今度は途中の停留所で降りる利用者はおらず、代わりに次々と乗り込んできた。

ドンミルズでバスを降りると、シェパードヤング行きの4号線の電車を目指した。シェパードヤングから今度は1号線を南下し、2号線と接続するトロント中心部のブロア―ヤング駅へ向かおうと考えたのだ。

念願のT―1に 複線の線路を挟んでホームが向かい合った対面式ホームのブロア―ヤングで1号線を降り、階段で1階下がると2号線のホームがあった。2号線は両方向の線路に挟まれた真ん中にホームがある島式ホームとなっている。

できれば2号線も〝完全乗車〟をしたかった。しかしながら、ドンミルズ駅で反対方向のバスに乗ってしまう失敗でタイムロスが生じたため、その日じゅうには無理だ。そこで、東方面のケネディ行き電車に乗ることにした。

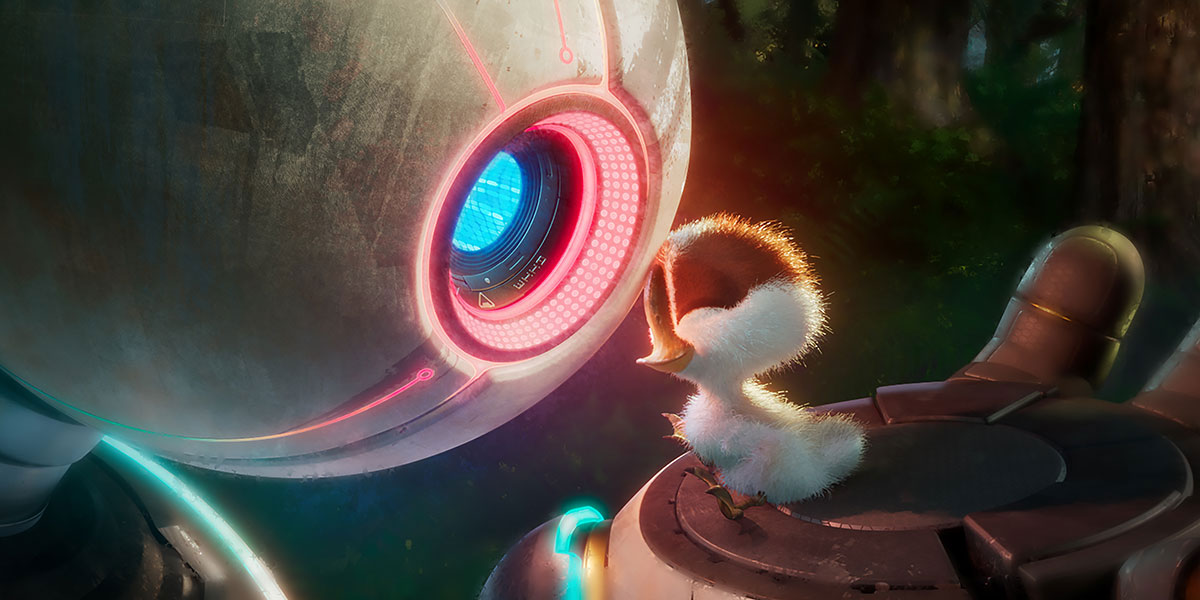

2014年7月の訪問時に撮影したTTC地下鉄2号線のT―1(トロントで大塚圭一郎撮影)

ホームに入る前から重厚なモーター音が響き渡り、「トロントロケットとは別物だ」と確信した次の瞬間に念願のT―1が滑り込んできた。

帰宅客らで車内は混雑していたため、入り口の脇に立っていると両開き扉が閉まった。扉の外観は車体と同じシルバー色だったが、内側は真っ赤に塗られているではないか。その扉が視界に入るやいなや、2018~20年に住んだ福岡県で乗った電車を思い出した。

1年先輩の電車 赤い両開き扉を採用しているのが、JR九州が福岡都市圏の鹿児島線などで走らせているステンレス製の電車「813系」と同じだったのだ。813系は1994年に登場しており、TTC地下鉄のT―1より1年先輩だ。

扉が赤いJR九州の鹿児島線で使われている813系(2019年5月30日、佐賀県鳥栖市で大塚圭一郎撮影)

JR九州は赤をコーポレートカラーとして採用していることから、鹿児島線などで使っている813系は扉の内側と外側の両方とも赤色に塗っている。

客室側が赤く塗られたT―1の扉(2024年2月20日、トロントで大塚圭一郎撮影)

これに対してT―1の扉の外側は車体色と同じシルバー色で、客室側だけが813系と同じような赤色だ。それでも私の中ではT―1と813系の姿が重なり合い、まるで813系に乗り込んだかのような懐かしさにとらわれた。

「博多駅(福岡市)から小倉(北九州市)へ向かうのに山陽新幹線を使えば約15分で着くのに、電車代をけちって1時間超もかかる鹿児島線の813系で運転する快速電車に乗ったな」と思い返した。

T―1がドン川に架かった橋を通った時には「まるで813系で遠賀川(おんががわ)の橋を渡っているようだ」と懐かしんだ。

どうなる?次世代車両 このように郷愁をかき立ててくれたのが、T―1の乗車体験だった。今から10年前に初めてTTC地下鉄に乗り込んだ日にタイムスリップさせてくれるだけではなく、赤い扉という共通点で地球の反対側にある福岡県を走る電車まで思い起こさせてくれた。

かつてはTTC地下鉄の主力として活躍していたT―1にこれからも走り続けてほしいが、黄信号がともっている。1号線と4号線の全車両がトロントロケットに一本化されたのに続き、2号線のT―1を置き換えるための次世代車両導入が検討されているのだ。

次世代車両55両を新造するには約23億カナダドル(1カナダドル=105円で約2415億円)がかかると見込まれており、費用の一部を拠出するトロント市とオンタリオ州はカナダ連邦政府も負担するように働きかけている。

TTCの理事会メンバーでもあるトロント市議会議員のジョシュ・マトロウ氏はカナダ放送協会(CBC)に対し、T―1を使い続ければ「完全な運行停止に追い込まれる恐れがある」と警告。新造車両を導入する必要性を「連邦政府が理解していると確信している」とした上で、「連邦政府に対して彼らの協力なくして実現できないことをはっきりと伝えており、うまくいくと非常に楽観している」と訴えた。

2号線は東端のケネディ駅から北東へ7・8キロ延伸する工事が2023年1月に始まっており、完成後は終点となるシェパード駅まで計3駅を新設する。TTCは2041年までに2号線の平日1日当たりの利用者数が66万1千人となり、現在より約18%増えると予想している。

路線の重要性が一段と高まる中で信頼性のある次世代車両を導入し、登場から30年弱が経過したT―1は置き換えた方が良いという主張には一定の理解ができる。

その一方で、TTC地下鉄を次回利用する時にも思い出深いT―1が出迎えてほしいという願望を抱いているのも確かだ。これは鉄道好きの旅行者のエゴに過ぎないのだろうか?

共同通信社元ワシントン支局次長で「VIAクラブ日本支部」会員の大塚圭一郎氏が贈る、カナダにまつわる鉄道の魅力を紹介するコラム「カナダ “乗り鉄” の旅」。第1回からすべてのコラムは以下よりご覧いただけます。カナダ “乗り鉄” の旅 」

大塚圭一郎(おおつか・けいいちろう) http://www.tetsutabi-award.net/ )の審査員を2013年度から務めている。共同通信と全国の新聞でつくるニュースサイト「47NEWS(よんななニュース)」や「Yahoo!ニュース」などに掲載されている連載『鉄道なにコレ!?』と鉄道コラム「汐留鉄道倶楽部」(https://www.47news.jp/column/railroad_club )を執筆し、「共同通信ポッドキャスト」(https://digital.kyodonews.jp/kyodopodcast/railway.html )に出演。https://www.risvel.com/column_list.php?cnid=22 )も連載中。https://www.gaigokai.or.jp/ )の広報委員で元理事。