2025年10月10日、バンクーバーにて日本カナダ商工会議所(Japan Canada Chamber of Commerce/JCCOC)の第22回年次総会(Annual General Meeting)が開催されました。今年も会員企業、個人メンバー、関係者が多数集まり、前年度の活動・会計報告、新年度の計画発表が行われました。

本会は2003年に設立されて以来、ビジネス・文化・教育・観光を通じて日本とカナダを結ぶ活動を続けており、今回の総会ではその歩みと未来への展望が力強く語られました。

会長挨拶

冒頭の挨拶では、6年間会長を務めたサミー高橋氏が登壇。会の歴史と設立者/初代会長である小松和子氏らの功績に触れながら、「JCCOCの使命は、ビジネスをはじめとする多様な交流を通じて日本とカナダをつなぐことにある」と改めて強調しました。また「今期は持続可能でより開かれた組織づくりのために、今後の体制と運営方針を見直す」と述べ、会員への感謝を述べました。

理事紹介

今年度の運営理事12名が紹介され、それぞれの役職が発表されました。会長はサミー高橋(Sammy Takahashi)、副会長にはケーシー 若林(Casey Wakabayashi)氏、疋田 拓也(Takuya Hikita)氏とウィットレッド 太朗(Taro Whitred)氏。その他に、入谷 伊都子(Itsuko Iritani)氏、宮鍋 健樹 (Kenki Miyanabe)氏、田尻 純一(Junichi Tajiri)氏、鈴木 美和(Miwa Suzuki)氏、吉川 英治(Eiji Yoshikawa)氏、加藤 真理(Mari Kato)氏、渡部 句美子(Kumiko Watabe)氏、悠治 マトソン(Yuji Matson)氏が理事として名を連ねています。名誉理事にはパトリシア・ベーダー – ジョンソン(Patricia Bader-Johnson)氏が紹介されました。

会計報告

会計担当の入谷氏より、2024年7月〜2025年6月期の財務報告が行われました。本年度も健全な財政運営が維持されており、主要な収入源は会費および各種イベントの収益であることが説明されました。支出は保険料、事務費、寄付金などが中心であり、朝日野球チームやニューウェストミンスター高校音楽プログラムへの寄付も実施されました。長期負債はなく、安定した財務運営が確認されました。

会員報告

2025年度の会員数は個人会員29名、法人会員28社、計57名。前年から引き続き増加傾向にあり、文化・教育・観光など多様な分野の会員が活動に参加しています。

活動報告

活動報告は宮鍋健樹氏より行われ、4期にわたる多彩な取り組みが紹介されました。

第1四半期(2024年7月〜9月)

税務セミナー、文化交流パフォーマンスの歓迎会、守口市(大阪)との姉妹都市高校バンド交流支援などを実施。また、「つなぐ塾」では年間を通して8回のセミナーと文化祭を開催しました。

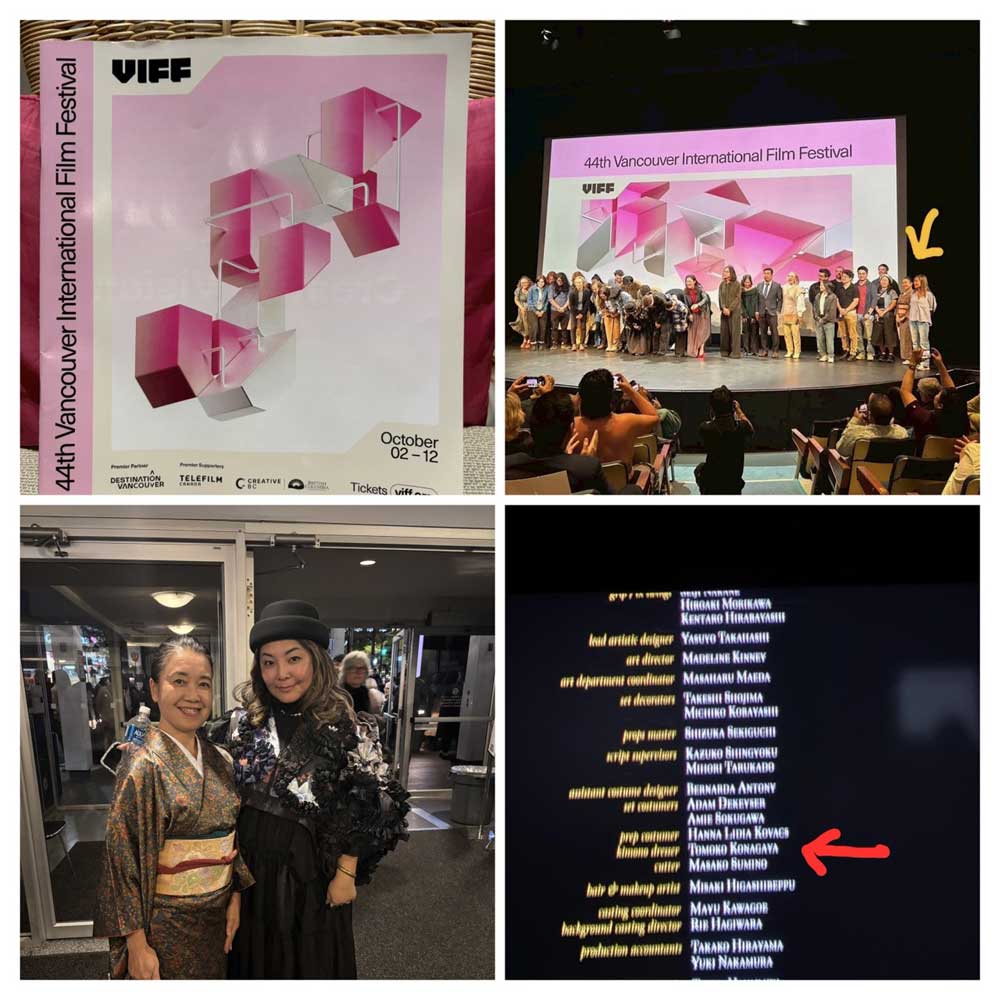

第2四半期(10月〜12月)

お笑い芸人あらぽん氏によるひょうたんアート・ワークショップ、メンタルヘルスウェビナー、クリスマスパーティなどを実施。同パーティでは第4回 Kazuko Komatsu Award 授賞式が行われ、ケーシー若林氏と鈴木美和氏ら6名が表彰されました。

第3四半期(2025年1月〜3月)

リーダーシップ・ワークショップ、防災セミナー、全米ボクシング殿堂入りの吉川英治氏による特別講演などを開催。また、UBCとCareer-tasu との共催によるJapan Connect Fairには28社、500名以上が参加し、過去最大規模の成功を収めました。

第4四半期(4月〜6月)

早稲田大学長谷川教授による起業セミナー、居合道実演、戦後80年記念イベントなど文化・教育・社会貢献活動を展開。さらに、子ども向け創作ワークショップやネットワーキング交流会も実施されました。

監査済み財務諸表承認・理事承認

監査担当の悠治マトソン氏が登壇し、前年度の監査済み財務諸表が承認されました。続いて、2025-26年度の12名の理事体制が正式に承認されました。

新年度計画

副会長のウィットレッド太朗氏が新年度の展望を発表。今年は個々の理事による活動に加え、商工会主導のプロジェクトを強化していく方針を示しました。

主な計画として、Japan Connect, Career & Networking Fair(UBC学生団体との共催)、日加スタートアップ&投資カンファレンス(2026年6月予定)、パウエル街地域再生プロジェクト(Kintsugi Associationとの協働)などが挙げられました。これらを通じて、地域社会・文化・経済の架け橋としての役割をさらに強化することが期待されます。

閉会の挨拶

副会長の疋田拓也氏が登壇し、「急速に変化する時代の中で、柔軟さと確固たる価値観を両立させ、質の高い交流機会を創出していきたい」と力強く述べました。「皆さまのご支援のもと、JCCOCはさらに強く成長してまいります」と結び、第22回年次総会は盛会のうちに幕を閉じました。

懇親会

総会後のディナーでは、在バンクーバー日本国総領事館より経済担当領事、木山雅之氏が挨拶を行い、日加両国の経済協力とスタートアップ連携の重要性を述べました。

続いて、George Sim氏が自身の半世紀にわたる日本との交流をテーマにゲストスピーカーとして登壇。長年にわたり千葉市とノースバンクーバー市の青少年交流を通して姉妹都市活動に貢献してきた経験が紹介され、若者との文化交流にまつわる心温まるエピソードが共有されました。

最後にサミー高橋氏より、12月開催予定のパウエル街再生支援イベントやクリスマスランチなど、今後のイベント予定が共有されました。

おわりに

設立22周年を迎えたJCCOCは、日加両国の絆を深める懸け橋として、これまで培ってきた基盤をさらに発展させながら、より開かれた交流の場を築いていくことを確認しました。次年度も、持続的な成長とネットワークのさらなる広がりが期待されます。

著者: 西田珠乃

撮影: 乘峯良輔

寄稿: 日本カナダ商工会議所

合わせて読みたい関連記事